新聞

教育傳媒到校

教育傳媒到校2023年10月

教育傳媒到校直擊 天主教普照中學 - 2023年10月

戲劇教育建立自信 糅合STEAM學習理念 開拓未來豐盛人生

天主教普照中學善用資源,致力提升校內基礎設備,加強教學效能。學校以「止於至善」為校訓,用心推動學生不同方面的均衡發展,針對學生的需要及社會環境,務實地規劃課程,達至與時並進。其中學校積極推行戲劇教育,不同學科的老師通力合作,幫助學生建立自信與同理心;跨學科的 STEAM 教育則強調培養二十一世紀必備的技能,幫助學生回應未來社會挑戰,為他們的生涯規劃提供清晰的發展目標。

參與商校合作計劃 持續完善軟硬件設備

袁玉蘭校長娓娓道來天主教普照中學的歷史:學校在 1970 年創立,前身是普照書院,早年受地鐵工程影響,舊校舍需要拆卸遷到現址,並從男校改為男女校。袁校長回首當年,感謝李劍華前校長在辦學團體的支持下,為學校申請加入九龍倉集團的Project WeCan「學校起動」計劃,讓學校有充足的資源持續升級各種設施,包括增設中文閣、英語閣、摘星閣及圖書館,以至支援學習上需要的軟硬件,為學生創造更佳的學習環境。

與此同時,通過相關計劃,成績優異的學生能夠獲得獎學金嘉許,鼓勵他們保持良好表現。學校亦善用資源安排各種學習機會,擴闊學生的眼界,讓他們見識外面的世界。袁校長解釋:「我們的學生多來自基層家庭,所以學校要幫助他們找到信心、專長及目標。」

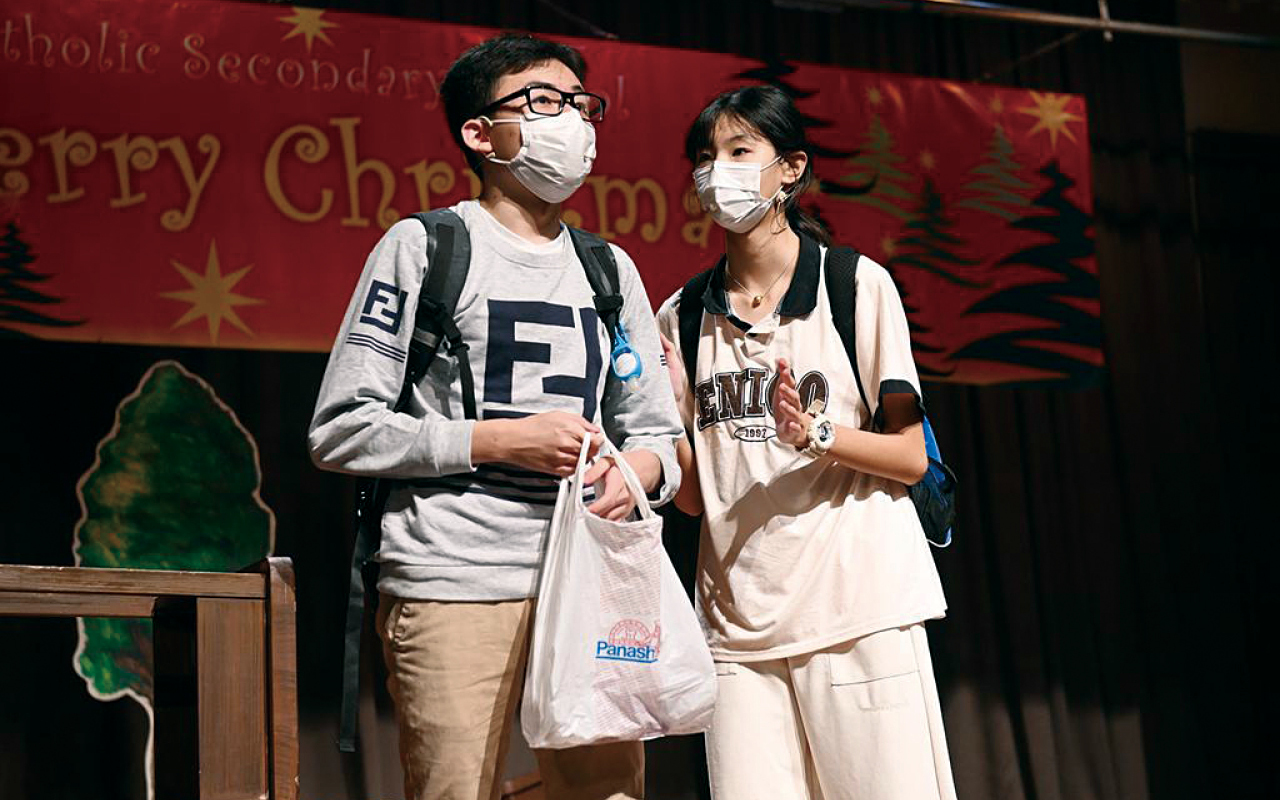

戲劇課屬必修 推動學生成長

學校自 2008 年開始推行戲劇教育,為學生提供恆常的戲劇教育課程,學校的戲劇教育分為三個層面,首先是讓所有學生參與—中二及中四的學生要上戲劇教育的必修課,讓學生接觸戲劇的基礎元素與知識。學生需要由零開始,自編自導自演創作話劇,在學期終結時表演。在創作過程中,培養他們的創造力、溝通能力、思維能力及資料搜集能力,學生亦要構思語言及動作去表達故事內容。袁校長強調:「戲劇教育『不是只做一台戲這麼簡單』,而是由戲劇老師投放大量心力進行規劃,經多年努力,不斷改進,設計合適課程,讓戲劇成為具系統性與整全性的實用課程。」

戲劇、英文協作 提升應用英語信心

跨科課程設計有助強化學生的不同能力,將不同科目的知識與技能融會貫通,從而加強學習自信。因此,學校積極推動戲劇教育與不同學科進行跨科協作,例如場景設計、服裝設計需要運用視覺藝術的知識。英文科主任杜凱欣老師表示,中二戲劇課程的劇本由英文老師準備,部分是取材自聖經故事,並設計簡單的對白。「即使使用同一份劇本,但仍然需要根據不同班別及學生的學習情況進行調整,從而讓同學更容易掌握演繹的方法。」

學生在英文課上會進行分組圍讀,老師則從旁解釋詞彙的意思,並進行指導,提醒學生每個角色的演繹技巧,以及如何根據故事情節表達合適的情緒,配合當刻內容作出相應的語氣及表情。圍讀結束後,戲劇教育主任盧韻老師會指導學生肢體動作及舞台走位,進行排練。整個戲劇教育課程對學生學習有莫大得益,他們有機會在全級同學面前使用英語進行表演,能夠作為一個良好的口語訓練機會。

相對其他英語活動,戲劇表演的挑戰難度高、趣味性強,往往能夠為學生帶來即時性、無可比擬的成功感。當老師每年告訴學生必須演出英語話劇時,他們都會展露出無法想像的神情,但當學生最後順利在台上完成表演後,他們獲得的滿足感和成功感都會非常之大。同時,老師會在戲劇演出完成後,邀請學生進行自我評估,他們都感到自己對英語的信心及能力正在逐漸增強。戲劇課程正正為學生提供最佳的英文語境,推動同學在日常生活中以英語作溝通交流。

精英培訓釋放天賦 從自學欣賞自我

學校的戲劇教育除了校內演出外,第二個層面是推動資優教育,校方會邀請表現突出的學生加入劇社,進行精英培訓,給予更多表演機會。除發掘演員,還為學生提供舞台製作課程,讓不同潛能的學生一展所長。學校也為學生創造實戰機會,例如在聖誕聯歡會安排劇社出場表演。其中學校每年一度的頌親恩活動—「報春暉晚會」更會邀請家長出席,讓劇社學生有機會向外展示創作成果。戲劇教育的第三個層面是走出校園,安排劇社參加校外比賽及進行公演,期望學生能夠藉此盡情釋放潛能。而學校劇社多年來亦獲獎無數,例如於 2022-2023 年度的香港學校戲劇節獲得多項殊榮,包括「評判推介演出獎」,並獲邀到牛池灣文娛中心公演。

負責戲劇教育的冼澄謙老師表示,戲劇教育的重點之一在於幫助學生建立自信,給予他們發展天賦的機會。透過擔任劇本創作、舞台管理、燈光及聲效設計等崗位,可以自主探索出自己擁有的潛能。戲劇教育有別於傳統課堂由老師所主導,學生會主動尋找網上資源,自學幕後製作的知識與技能,培養自主學習的能力。「學生能夠不依賴老師自學,並透過戲劇教育反思自己的優點,繼而欣賞自己,相信這對學生將來的成長,能夠帶來持久的影響。因為學生已擁有自學的能力,建立對學習的自信心,即使他們不擅長個別範疇,但也會努力去嘗試,做到最好。」

戲劇教育多元出路 成就未來無限可能

戲劇教育的另一個理念是培養學生的同理心,當他們演繹不同的角色時,需要改變既有的思考模式,設身處地代入他人的身份與想法。學校期望學生透過戲劇教育的訓練,對同儕、師長、父母多一分理解,而學生的紀律及行為亦有所進步。

此外,學校在戲劇教育上投放大量的資源與人力,全面性的規劃加上教學團隊之間的良好協調,幫助有信心、有興趣的學生在此開闢未來路向。學校亦鼓勵他們將來報讀香港演藝學院、職業訓練局的戲劇、編劇、多媒體等相關課程,期望他們在戲劇教育累積的經驗,能夠學以致用。學生在訪問拍照期間表現自信,亦正好反映戲劇教育對他們個人成長帶來的正面影響。

STEAM 跨科協作激發興趣 多元活動促進思維發展

學校近年重點發展 STEAM 教育,為確保教育的連貫及全面性,由電腦科主任鄭澤偉老師帶領團隊,統籌整個 STEAM 教育的推廣工作。學校在初中階段已加入編程課程,循序漸進地培養學生對科創的興趣,以及建構穩固的知識基礎,課後班內容包括教授無人機操控、3D 打印、人工智能、Robomaster(機甲大師)等,讓學生根據興趣自由選讀。同時,學校特別設立 STEAM 學習室,配備高規格的電腦及多樣先進的視聽器材等,同學能夠善用工具學習編程,以及配合智能機械球等進行實踐,讓他們在完善的環境下學習。除了校本課程外,學校更舉辦不少 STEAM 活動,例如 STEAM DAY、火箭車活動、拇指琴製作、鑑證科學及 3D 打印模型班等,藉此提升學生的創意思維及解難能力。

主力負責 STEAM課外活動的化學科主任謝潤安老師分享跨科協作的經驗,學校去年安排學生參加香港理工大學舉辦的聯校機械花工作坊與展覽,活動內容以科技結合藝術,透過機械裝置模擬植物動態,而視藝科則強調學生要發揮創意,跨科協作能為學生帶來多感官學習體驗,誘發學生努力學習,滿足自己的創新意念。學校舉辦的課外活動內容多元化,以啟發學生的興趣為先,帶他們去體驗平日課堂無法接觸的領域。正因如此,老師觀察到學生的表現較課堂更積極主動,對於學習新事物充滿幹勁,從而推動學生自主學習的動力。

裝備 4Cs 共通能力 培養團隊合作精神

STEAM 教育強調學習 21 世紀共通技能,當中包括 4Cs,即 Critical Thinking(批判性思考)、Creativity(創意)、Communication Skills(溝通技巧)及Collaboration Skills(協作能力)。謝老師表示,學生有各自的興趣和專長,即使老師向同學傳授很多技能,但未必所有同學能夠完全駕馭及靈活應用。例如有些人擅長焊接,有些人則懂得編程,因此推動跨科協作教學,不但能發展學生的知識、技能及綜合資料的能力,更能夠打破科目領域的間隔,讓學生發揮團隊合作精神,各自貢獻自己的專長部分。「以科學科與視藝科跨科教學為例,課堂上懂得畫圖的學生會幫助其他同學,將平面的畫作變成 3D 模型。教學重點在於讓學生學會團隊合作,同學未必能夠掌握所有技能,但必須懂得與別人溝通,讓所有人發揮專長。就像在職場上工作,擅於資訊科技但不懂市場宣傳的人,這中間便需要媒介,各司其職,這正正是學生需要學習的地方。」

安排校友授課 提供清晰學習目標

通過 STEAM 教育有效促進學生的多元發展,讓同學除戲劇教育外,在科技方面也可以發揮所長。學校期望學生能夠把握時代的發展趨勢,成為資訊科技相關的專業人才,擁有理想的發展空間。袁校長表示:「現時行業發展趨勢與電腦息息相關,各行各業不論是藝術創作或工程物流均需要資訊科技的人才。」

此外,學校亦會安排校友回母校教授 STEAM相關活動,反映校友對學校的強烈歸屬感,願意用心提攜後輩。另一方面,校友的參與能夠強化學生的情感連繫,讓他們從師兄、師姐身上體驗成功感,看見未來的發展目標,並為他們注入學習動力。學生可以透過校友見識到職業世界的狀況,對日後生涯規劃帶來極大的幫助。

0495514ec1f98e8f8c47e05699c14b63.jpeg)

495e65fa9991f16f8b2f827cf4b473c2.jpg)

2334ce93f6a9ba054ab2b1bbe28c4a6f.jpg)

cd2e83ff72a04064503823499897d783.jpg)

401909ef1d85d5616e36375d8feac082.jpg)

e76f5f917104f2bac78a2d6acf739543.jpg)

0a3da60610ca1f8e4cc56bc7557c9a50.jpg)

b88b1fcf268522ff6ee42fc23fc51971.jpg)